○村田町職員等倫理の保持に関する条例施行規則

平成19年6月15日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 倫理審査会(第10条―第12条)

第3章 公益通報(第13条―第17条)

第4章 不当要求行為等(第18条―第20条)

第5章 その他(第21条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、村田町職員等倫理の保持に関する条例(平成19年村田町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第3条 条例第2条第6号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為とは、次に掲げる行為をいう。

ア 町が行う許認可その他の行政処分又は請負その他の契約に関し、正当な理由なく、特定の法人その他の団体又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為

イ 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の遂行を妨げる行為

ウ 職員等の採用その他の人事に関し、特定の処分その他の行為を要求する行為

エ 職員等に対し、その職務上知り得た情報の提供を求め、又は当該職員等がその職務上なし得る特定の行為を要求する行為

オ その他公務員としての職務に係る倫理に反する行為を要求する行為

(2) 暴力行為等社会通念上相当と認められる範囲を逸脱した手段とは、次に掲げる行為をいう。

ア 暴行、脅迫その他これに類する行為により、要求の実現を図る行為

イ 正当な理由なく職員に面会を強要する行為

ウ 粗野又は乱暴な言動により、職員に不安又は嫌悪の情を抱かせる行為

エ 正当な権利行使を装い又は社会常識を逸脱した手段により、職員に金銭及び権利を不当に要求する行為

オ 正当な手続によることなく、職員に作為又は不作為を求める行為

カ 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

キ その他前各号に掲げる行為に類する行為

(倫理基準等)

第4条 職員は、条例第3条に規定する職員倫理原則とともに、次に掲げる事項について倫理の保持を図るために遵守すべき基準として行動しなければならない。

(1) 職務の遂行に当たっては、公共の利益を増進するよう全力を上げなければならない。

(2) 勤務時間の内外を問わず、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識し、町民からの疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(3) 職務上知り得た情報を公共の利益に反して、自ら又は他者の私的利益のために利用し、又は操作してはならない。

2 職員は、条例第6条第1項の規定に基づき町長等が実施する研修を受講し、倫理観の保持に努めなければならない。

(利害関係者)

第5条 条例第3条第3項に規定する当該権限の行使の対象となる者(以下「利害関係者」という。)とは、職員が職務として次に掲げる事務の区分に携わる者をいう。ただし、職員の職務との利害関係が、潜在的なものにとどまる者又は職員の裁量の余地が少ない職務に関する者として任命権者が認める者は除く。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第3号及び村田町行政手続条例(平成8年村田町条例第17号。以下「手続条例」という。)第2条第4号に規定する許認可をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等又は個人(以下「特定事業者」という。)、当該許認可等の申請をしている特定事業者及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである特定事業者

(2) 補助金等を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている特定事業者、当該補助金等の交付を申請している特定事業者及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである特定事業者

(3) 立入検査又は監査(法令(手続条例第2条第2号に規定する法令をいう。)の規定に基づき行われるものに限る。)をする事務 当該立入検査又は監査を受ける特定事業者

(4) 不利益処分(手続法第2条第4号及び手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の対象となるべき特定事業者

(5) 行政指導(手続条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている特定事業者

(6) 契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約をいう。)に関する事務 当該契約を締結している特定事業者及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである特定事業者

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して1年間は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(禁止行為)

第6条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭(祝儀及び餞別等を含む。)、物品(中元、歳暮、及び香典等を含む。)又は不動産の贈与を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から若しくは利害関係者の負担により、無償で物品、不動産等の貸付け又は役務の提供を受けること。

(4) 利害関係者から未公開株式(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第11項に規定する証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。

(5) 利害関係者から私的利益のために有利な情報の提供を受けること。

(6) 利害関係者から供応接待を受けること。

(7) 利害関係者と共に、飲食、遊技又は旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって、広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 利害関係者から、社会通念上儀礼の範囲内における香典を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者が、その業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること。

(4) 職務としての必要から利害関係者とともに旅行すること。

(5) 職務として出席した会議等において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 職務として必要であり、かつ、飲食物が提供される会議等において、自己の費用を負担することなく利害関係者と飲食すること。

3 第1項の規定の適用については、職員が利害関係者から物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第8条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の限度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居あわせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(倫理監督者への相談)

第9条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第6条第1項各号に掲げる行為に該当するものかどうかを判断することができない場合には、倫理監督者に相談し、その指示に従うものとする。

第2章 倫理審査会

(委員の解職)

第10条 町長は、審査会の委員(以下「委員」という。)が疾病等によりその職務の遂行に堪えないと認められるとき又は職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない行為があると認めるときは、解職することができる。

(委員の調査及び審査できない事件)

第11条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害のある事件については、調査及び審査をすることができない。

(審査会の調査)

第12条 条例第13条に規定する審査会が行う調査は、通報の対象となっている者又は不当要求行為等を行った疑いのある者に対しては、原則として意見陳述の機会を与えるなど、慎重な手続により実施するものとする。

第3章 公益通報

(通報)

第13条 職員等は、条例第14条第1項の規定により通報を行う場合には、実名によるものであってもできる限り確実な資料に基づくように努めなければならない。

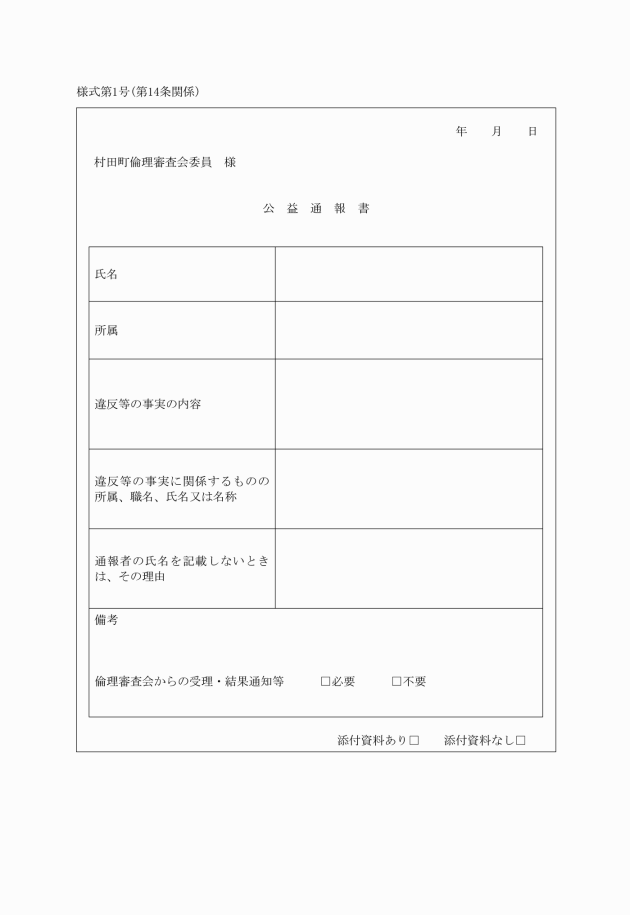

(通報の方法)

第14条 通報は、公益通報書(様式第1号)により行うものとし、委員があらかじめ指定した場所又総務課へ送付して行うものとする。ただし、人の生命、身体、財産又は生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるときは、町長、関係機関に通報するなどの措置を妨げるものではない。

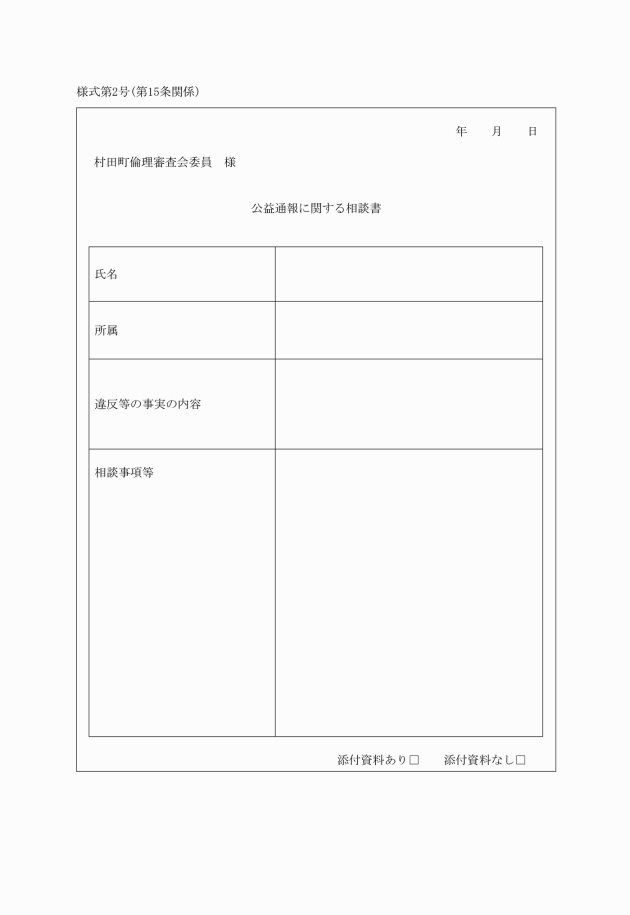

(通報に関する相談等)

第15条 職員等は、通報しようとする内容について、あらかじめ委員の意見を聞きたいときは、公益通報に関する相談書(様式第2号)を委員に提出し、意見を求めることができる。

(通報の受理等)

第16条 委員は、通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を通報者に対し、通知しなければならない。

2 委員は、通報を受理した後は、調査の必要性を十分に検討し、調査を行う場合はその旨及び調査の着手時期を、調査を行わない場合はその旨及び理由を通報者に対し、通知しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、匿名の通報者又は通知を希望しない通報者に対しては、通知は行わないものとする。

4 委員は、通報に係る事実が次の各号のいずれかに該当するときは、通報者に対して理由を説明し、これを受理しないことができる。

(1) 他人に損害を与える目的その他不正な目的が明らかな場合

(2) 違法性がないこと又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な影響を与えるものでないことが明らかな場合

(3) 通報者に通報の内容について説明を求めても、当該通報に係る行為を行った者又は当該行為の内容を把握できず調査ができない場合

(不利益取扱いの是正の申立て)

第17条 条例第15条第2項の規定による不利益取扱いの是正の申立ては、次に掲げる事項を書面に記載して、これを行わなければならない。

(1) 通報者の所属、職名、氏名及び住所

(2) 不利益な取扱いを受ける理由となった通報の内容

(3) 不利益な取扱いの内容

(4) 不利益な取扱いを行ったものの所属、職名及び氏名

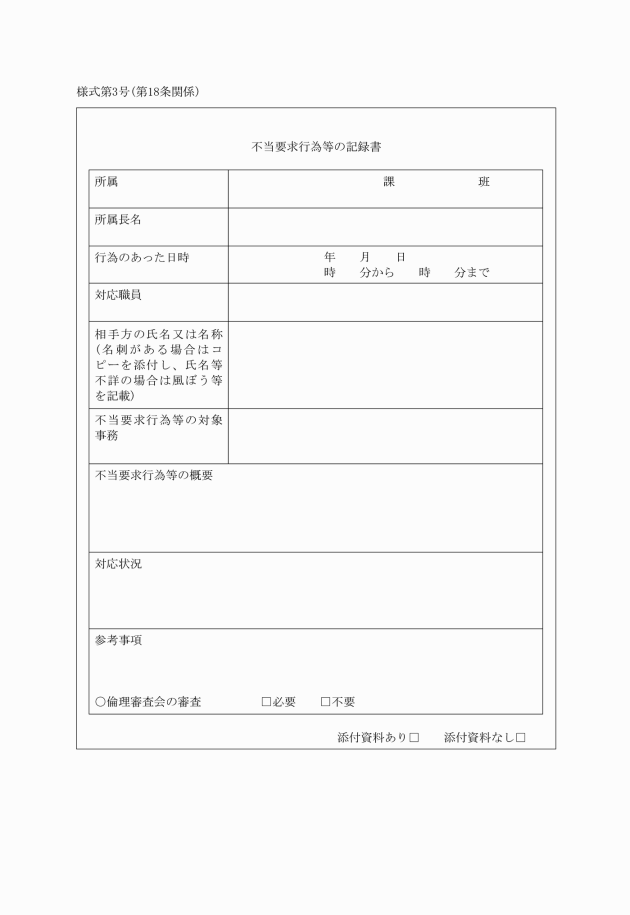

第4章 不当要求行為等

(不当要求行為等に対する職員の責務)

第18条 不当要求行為等の記録は、不当要求行為等記録書(様式第3号)に記載して行うものとする。

2 不当要求行為等により職員等その他の者に切迫した危険があると思慮される場合には、上司の指示又は職員等自らの判断により、警察への通報その他必要な措置を講ずることができる。

3 職員等は、不当要求行為等に対しては、相互に協力して対応しなければならない。

下記以外の職員 | 副参事又は総括主査の職員 |

副参事又は総括主査の職員 | 課長、室長、局長、所長又は参事の職員 |

課長、室長、局長、所長又は参事の職員 | 副町長 |

第5章 その他

(文書の保存期間)

第21条 条例の規定により職員等が作成した文書及び審査会が作成した文書の保存期間は、他の法令等により定めがある場合を除き、5年とする。

(庶務)

第23条 前条で規定する公表及び審査会の庶務は、総務課において処理する。

附則

この規則は、公布の日から施行する。